ELIPSE

Now is

the winter of our discontent made glorious

summer by this sun of York; and all the clouds that lour’d upon our

house in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with

victorious wreaths. Our bruised arms hung up for monuments; our stern alarums

changed to merry meetings; our dreadful marches to delightfull measures.

Grim-visag’d war hath smooth’d his wrinkled front.

(…)

Dive,

thoughts, down to my soul.

Shakesperare – Richard III

Rapaz de vinte anos, de orígem

cabo-verdiana (simbolicamente ou não chamado Lenine), morto à facada numa

escola da Amadora por causa (dizem) de um par de óculos escuros que custava 5

€. Ampla cobertura mediática. O assassino ainda não foi apanhado.

A uma avenida do Lumiar é dado o nome de

Álvaro Cunhal. Discursa o presidente da Câmara, chamando os cidadãos à

responsabilidade cívica para lá das diferenças ideológicas. Canta-se a

Internacional.

É muito costume dizer-se que não é possível

viver bem o presente, ou compreender o presente, ou sabe-se lá se mesmo o

futuro, sem conhecer o passado, sem compreender o passado, sem evocar até as

chamadas lições do passado. Mentira. Conversa de velhos. Conversa minha. O

presente é tão incompreensível que para o compreender já nem vale a pena

conhecer o passado, o passado já não nos serve de muito, o passado já pouco nos

tem a ensinar sobre os caminhos deste estranho presente.

Ai… o passado glorioso de Portugal, terra

de heróis, guerreiros, navegantes, santos, jurisconsultos, poetas… a nobreza de

alma, a fidelidade aos princípios cristãos… a simpatia natural do povo…

Acho até que a realidade do mundo e das

notícias que todos os dias vemos nos telejornais nos dá da bizarria de muitos

dos seres e dos acontecimentos do presente um fortíssimo sentimento de

irrealidade.

Cabe na cabeça de alguém de sãos princípios

que administradores de empresas sejam ao mesmo tempo deputados e representantes

dos meus interesses; ou que deputados membros da comissão de obras públicas que

trabalhem para empresas de construção civil: ou que deputados da comissão de saúde trabalhem para laboratórios médicos?

Qual o cidadão decente que se lembraria da

existência de deputados (os eleitos do nobre povo) que tivessem o descaramento

de criar legislação em que incluíssem excepções só para beneficiar amigos,

correlegionários, irmãos de obediência?

Se eu soubesse que havia deputados meus

representantes que se sentavam na ínclita casa da democracia para estarem ao

serviço de quem lhes financiou as campanhas e não de quem os elegeu… não sei

que faria. Que faria?

Nada. Só me restava deixar de votar. Auto-silenciar-me

civicamente.

Ou rir-me dos debates parlamentares.

Ou as duas coisas.

E deixar de fazer claque pela selecção.

E bocejar a cada desfile da delegação

portuguesa nuns quaisquer Jogos Olímpicos.

E ficar indiferente ao ouvir o hino e ao

ver um qualquer Carlos Lopes que tivesse chegado primeiro que os outros a

qualquer lado.

E abandonar de vez e radicalmente o orgulho

(que nunca foi muito, confesso) de ser português.

Ah,

sim, tudo isso e mais umas botas se viesse a saber que a lei do

financiamento dos partidos não era muito mais do que uma lei de apoio à corrupção, porque são os

bancos e as construtoras quem financia

os partidos, partidos que por sua vez vão rotativizando cargos entre governo,

parlamento, bancos e construtoras para manterem um olho sobre os pontos estratégicos; para, se

preciso for, valorizarem terrenos à ordem dos dois mil por cento só para beneficiar um determinado

alguém.

Se viesse a saber que tudo o que atrás

disse era verdade sobre os meus representantes cívicos o que eu não diria da

chamada democracia portuguesa… o que eu não faria…

Que faria? Nada. Nada que lhes aquecesse ou

arrefecesse.

Ficaria a saber que o sentido cívico pode

valer um par de óculos escuros de 5 €.

Quando falo com certa gente mais nova do que eu – e já não

digo novíssima, digo na casa dos 30 – parece-me falar com seres de outra

espécie, a espécie dos cultores da elipse. A conversa mais esfusiante e de

êxito garantido em qualquer círculo nos meus tempos de jovem não fará mover uma

ruga, um músculo, um sobrolho a muita da rapaziada de agora. Olha.. lá está

este… convenceu-se de que era engraçadinho e agora deixem-no.

Quando falo com certa gente mais nova do que eu – e já não

digo novíssima, digo na casa dos 30 – parece-me falar com seres de outra

espécie, a espécie dos cultores da elipse. A conversa mais esfusiante e de

êxito garantido em qualquer círculo nos meus tempos de jovem não fará mover uma

ruga, um músculo, um sobrolho a muita da rapaziada de agora. Olha.. lá está

este… convenceu-se de que era engraçadinho e agora deixem-no.

Pode ser que seja isso. Mas a rapaziada de

agora, educada pela televisão e respectivos apresentadores e comentadores, pela

militância ignorante, pelas facadas nas escolas por dá cá aqueles óculos

escuros de 5€, pela preciosa moda das tatuagens satânicas e dos piercings de cadastrado, dos cabelos

emproados à índio, parece não achar graça a muita coisa que saia fora das

palhaçadas mais boçais e óbvias dos concursos e das lusas novelas gritadas em

cores berrantes. Sobre qualquer assunto que não lhes diga directamente respeito

é o silêncio, o laconismo, o sorriso amarelo-ovo. E aplicar uma elipse e passar

depressa ao seu próprio e pobre mundo.

Por vezes, começo a acreditar que a raça

humana está a transformar-se – se não estiver já totalmente transformada – e já

não é a mesma que conheci até aqui há uns anos, até aos anos, digamos 80…

Os dramas familiares podem dar boa nota das

transformações. Lembro-me nos casos crescentes de violência na família, os cada

vez mais insuportavelmente frequentes casos de crime na família. O que provocará isso? Álcool? Droga?

Televisão? Dinheiro, ou falta dele? Exemplos dados pela política e pelos

políticos mediáticos? Jogos de computador? Mudanças genéticas?

Os excessivos casos de abuso sexual na

família, as demasiadas mulheres assassinadas por maridos ou namorados, o

aumento do consumo de anti-depressivos… porquê?

No caso das violências domésticas será porque

eles sentem algum surdo e sanguinário mal-estar pelas atitudes emancipadas

delas? Será só álcool? Só droga? Só televisão? Só jogos de computador? Só mudanças genéticas?

Será que os factores de mudança cultural e

civilizacional, as doses maciças de televisão, os jogos de computadores, a

ambição do dinheiro fácil, as 6ªs feiras à noite com ecstasy e bebedeiras de caír, o fenómeno futebolístico vivido na sua

vertente mais primitiva, são suficientes para explicar tantas qualitativas

mudanças comportamentais?

Será o desespero de um optimismo que invade

os mais novos, o optimismo que se sabe mentiroso mas que vicia, causa

dependência e obriga a viver nessa mentira, a primeira causa de tudo isso?

Os nossos clubes podem jogar um futebol de

fazer sono, a nossa selecção pode não atingir os objectivos, e dir-se-á sempre

que a época foi positiva, mesmo quando não se ganhou nada e se teve todas as

possibilidades de ganhar. Dir-se-á

sempre que se tiraram lautas lições e que “agora vamos trabalhar”. E enfim,

os nossos governos podem não estar a fazer grande coisa pela nossa qualidade de

vida, (muito antes pelo contrário, como todos sabemos) mas esperam-se sempre as

sondagens positivas e ninguém liga pêva a oposições que já foram experimentadas

no poder, e quando já sabemos o que podemos esperar delas.

Ou será como diz o outro, de vitória em

vitória até à derrota final?

Como será a nossa derrota final?

A sustentabilidade financeira das

instituições. Mas há tanto tempo que se anda a tratar dessa sustentabilidade e

ainda não se percebeu que, mesmo a funcionarem bem e em pleno, elas são

insustentáveis? Insustentáveis numa terra de tanta gente insustentada. E

alargando um pouco se poderá dizer que o próprio país está, é, insustentável.

Ou só é sustentável para a qualidade da

canalha dos 10 ou 15% que nós elegemos de boa fé de tantos em tantos anos – e

elegemos porque na nossa cabeça acontece um gap,

uma amnésia temporária, e passamos uma elipse sobre tudo o que sabemos dos

nossos candidatos quanto ao poder de fazer leis e administrar justiças.

Um ego deve ser exaltado mesmo que

irracionalmente, mesmo recorrendo à elipse. Alguns blogs falam-me disso. Alguns blogs

com receitas de cozinha, gatinhos, florinhas e outras patetices, ou as

infindáveis afirmações do lugar comum lido nos jornais e repisado em arremedo de ensaio filosófico feito para si

mesmo e para dois ou três amigos… sim, como eu estou a fazer agora…

E é absolutamente necessário às gerações

que mandam no presente desviar de si, entre outros incómodos, a doença da

memória. Ou pelo menos evitar essa doença no quadro da tragédia de não se

poderem evitar outras – outras doenças e outras tragédias.

Conversar com jovens – bem entendido,

certos jovens - é sentir-me um chato insuportável, para eles e para mim mesmo,

homem de um tempo em que uma das grandes riquezas era podermos ouvir as

histórias dos velhos, pais, avós, os seus tempos, as aventuras do viver esses tempos, e tempos que,

de alguma forma, foram ainda os meus.

Conversar com jovens, se tal é possível de

ser dito assim, é sentir que tenho demasiado para dizer, demasiado e

desnecessário e pouco oportuno, porque é o ronceiro e rotineiro dia-a-dia o que

mais interessa e não a aventura – pelo menos a que não meta grandes carraspanas

de cerveja, charro e outras coisas nos bares de fim de semana.

Conversar com os jovens dá-me a sensação de

falar a quem tem a certeza de que já nada tem para ouvir, porque vive em pleno

e em definitivo o seu tempo, presente, passado e futuro na mesma leva, e porque

o seu tempo é um tempo de laconismo impensado, impensante, e porque o seu tempo

é o último tempo que se pode viver.

Só me interessa o que se passa comigo, o

que eu próprio vi, senti, experimentei – pensam, se pensarem alguma coisa, eles.

O que está fora deste meu âmbito não existe. Para mim, não existe. Ponto final.

Elipse. Vamos lá falar do que interessa: dá-me aqueles óculos escuros que

compraste por 5 €…

Mas se existir? Ora ora, mesmo que exista

sou eu que não quero que exista. Incomoda-me que outros saibam, vejam e vivam o

que eu não sei nem vejo nem vivo, o que eu nunca vivi. Incomodam-me as

histórias dos outros. Incomoda-me que outros gostem do que eu nem sabia que

existia. Incomoda-me que existam coisas que eu não sei que existem.

Incomodam-me realmente os outros. Não preciso para nada da vida deles, da

sabedoria deles. Não preciso deles. Estava capaz de os aleijar, de os matar. Do

que eu gostava era de ser rico. Ah, sim, gostava tanto de ser rico… para quê?

Para não fazer nada. Para não ser incomodado pela vida. Para não ter que ouvir

os outros…

GARCIN

– O bronze. Pois bem! Chegou o momento. O bronze está aqui, olho para ele e

compreendo que estou no inferno. Disse-vos que estava tudo previsto. Eles

tinham previsto que eu estaria diante desta chaminé apertando nas mãos este

bronze e tendo sobre mim esses olhares. Todos esses olhares que me devoram (volta-se bruscamente.) Ah, são apenas duas. Pensava que eram muito mais. (Ri.) Então o inferno é isto? Nunca julgarias…

lembram-se… o enxofre, a fogueira, as grelhas… que brincadeira! Não são

precisas grelhas, o inferno são os outros.

Jean Paul Sartre- Huis Clos

Mas são os rapazes dos 30 anos que hoje em

dia entram para os partidos, e para o parlamento, e para os governos, e administram

as nossas empresas; as empresas onde trabalhamos; as empresas de onde somos

despedidos quando passam uma elipse sobre as nossas reais capacidades – que

digo eu… sobre a nossa real existência.

Na vida como no teatro ou no romance: não

se pode mostrar tudo, contar tudo; é preciso seleccionar os heróis; é preciso

organizar a intriga e dispor os heróis em função dela. Impõem-se as elipses.

Que factos, que pessoas, que temas, serão indispensáveis a uma conversa no 3º

milénio? Que pessoas, que factos, que temas convirá silenciar? Que tipo de

intriga íntima determina os silêncios de um jovem do 3º milénio?

Presente, passado e futuro: tenho dúvida de

que tais coisas ainda existam. Ou então é como respondeu o Jean Luc Godard quando

disseram que os filmes dele não tinham princípio, meio e fim, e ele dizia que

ai isso é que tinham sim senhor, mas não obrigatoriamente por essa ordem.

O laconismo reinante não dá o direito de

dizer. Um tempo de elipses. Um dos direitos de que me sinto espoliado nas

minhas relações pessoais com jovens: o direito de dizer.

Nunca ninguém da minha idade teria podido

conceber um tempo em que tudo já estaria dito. E definitivamente dito quando

ninguém ainda tinha dito o que importava de facto dizer. E que era preciso

passar à frente, mudar depressa de assunto até ficar sem assunto, ah, o vazio,

a delícia, porque já acabaram os assuntos, porque é melhor que acabem de vez os

assuntos.

Como diria André Malraux aplicado a toda a

Arte, a vida mesma, a vida dita real, pode construir-se e estruturar-se sobre

um sistema de elipses. Aliás, a elipse é o que permite a Arte, a literatura.

Talvez a vida.

Pode acontecer que seja na vida, como na

arte narrativa, o branco de uma elipse a contar, pelo silêncio, o mais

significativo da história. Na vida dos povos pode mesmo ser a elipse memorial a

força mais pressionante e impositiva da chamada realidade. Há uma poética de

corte, colagem e montagem na nossa memória- E é sobre ela, e nas conjunturas

dela, que vivemos a nossa vida.

Vive-se, acho eu, uma vida supostamente

feliz de elipses. O que se pode dizer agora que já não tenha sido dito antes?

Ou que não venha a ser dito depois, um dia, um ano, um século depois, até ao

tempo em que nada possa ser dito. E quanto mais tarde chegar o dia de falar de

certas coisas, melhor. Ou até ao dia em que não será permitido dizer, falar. De

certas coisas. Porque a branca elipse

dos silêncios de hoje pode dizer tudo dizendo nada.

A grande acentuação retórica e verbosa que

inclusivé a comunidade internacional e a

sua comunicação fazem através dos seus grupos mundializados de interesses induz

o laconismo, dispensa a linguagem, organiza outra linguagem, ordena outra

comunicação.

Facto é, por exemplo, que das conversas que

o cidadão mediano pode ouvir de outros cidadãos medianos, nos restaurantes, nos

cafés, no Metro, a maioria esmagadora versem assuntos financeiros. Nunca se

deve ter ouvido tanta gente de recursos económicos medianos, ou mesmo abaixo de

medianos, falar de juros, de empréstimos, de amortizações, de prazos, de

impostos. De bancos. O banco isto, o banco aquilo. O meu banco faz assim, o meu

banco faz assado…

A entidade banco domina a preocupação

talvez já não tanto daqueles que têm largas posses como daqueles de posses

escassíssimas. A tal coisa de que falava, julgo que o Bernard Shaw: só um tipo

de pessoas pensa mais em dinheiro do que os ricos: os pobres.

O endividamento familiar atingiu há muito

níveis record? Mais uma consequência das elipses lançadas sobre a realidade. Ou

do falso optimismo (e do tal louco pensamento positivo) que foi preciso

instalar na mentalidade enferma dos portugueses. O laconismo é irmão da pressa

e há muita pressa na civilização do Terceiro Milénio. E há uma fundamental

pressa, que é a de ganhar e perder dinheiro – para os escolhidos que ainda

conseguem dar-se ao luxo de jogar esse jogo...

A verdade é que o tema bancos ganhou jus a

tratamentos de primeira página, matérias que só os iniciados e bem informados

do grande capital puderam compreender em toda a extensão, enquanto o homem

comum, entrou na elipse e, se se apercebeu de alguma disfunção, só temeu pelo

pequeno e rico dinheirinho que lá tem depositado.

Alguns dos jovens com quem tenho

experiência de conversação, ouvem os outros por uns momentos, expendem uma

sentença fácil sobre o assunto – algo que se leu num cabeçalho de jornal ou que

se ouviu a terceiros – e passam a outro assunto. Ou, na maior parte das vezes,

não passam. Só se o assunto lhes disser directa e quotidianamente respeito. A

elipse é completa, adeus pá, até qualquer dia, fica bem…

Ao conversar com jovens, descubro com mágoa

que tenho demasiado a dizer sobre os mais palpitantes assuntos que não

interessam a ninguém – e os jovens são toda a gente. E que quase nada do que me

preocupa lhes interessa a eles, que não podem suportar a mínima repetição de um

episódio, nem que seja divertido. Porque, enfim, é divertido para mim e para os

da minha geração, mas as graçolas também não são intemporais.

Ao conversar com jovens, descubro com mágoa

que tenho demasiado a dizer sobre os mais palpitantes assuntos que não

interessam a ninguém – e os jovens são toda a gente. E que quase nada do que me

preocupa lhes interessa a eles, que não podem suportar a mínima repetição de um

episódio, nem que seja divertido. Porque, enfim, é divertido para mim e para os

da minha geração, mas as graçolas também não são intemporais.

Os jovens têm pressa. Pressa no acesso às

oportunidades que a vida pode oferecer, de carreira, de realização

profissional? Não necessariamente. Talvez mais pressa de acorrer às

oportunidades de prazer, de consumo, de descanso. Ou da suave e suprema elipse

que a natureza nos reserva a cada jornada, o sono. E entre os mais jovens – e

não só, convenhamos – há quem prefira lançar sobre a vida a elipse da noite,

enquanto outros preferirão a elipse do dia.

Feliz ou infelizmente, o quotidiano não é

um filme onde se planeie uma acção agora e na cena seguinte essa acção já

esteja a decorrer, poupando o espectador aos silêncios intermédios e às acções

inúteis para o enredo. No quotidiano não há acções inúteis; ou, havendo-as, não

as há, porque todas guardam em si um sinal a confirmar ou desmentir, uma

promessa de significado da sua sublimidade ou da sua perversidade, uma promessa

que a vida pode vir a cumprir ou não. A elipse recusa a promessa. A elipse só

mostra a certeza.

A elipse é o que põe em destaque o

esplendor máximo dos significados.

O discurso do dinheiro, mesmo para quem não

tenha onde caír morto, é naturalmente lacónico, começa e acaba nele próprio.

Não desenvolve. Não discorre. Estabiliza. No ter ou no não ter. No conseguir

ter, ou no saber que hoje se tem e que amanhã pode não se ter. É aí que começa

e acaba a vida. Pouco mais importa. Já nem o amor importa assim tanto –

importam mais os ciúmes: podem matar e contribuír para os índices da

violência, a doméstica e a urbana. Mas é o factor económico que domina as

vidas. O pequeno interesse material elimina excrescências dialogais,

comunicacionais, impõe elipses, “deixemos isso, vamos mas é ao que interessa,

quanto é que o teu banco te cobra por…”

Uma elipse. Vamos ao que interessa. Taxas

de juro. O que não interessa: o que não seja dinheiro. O que não interessa

mesmo nada: a experiência humanística, o pensamento, a memória, até o humor,

até o amor!

Alternativa elíptica na conversação banal

de autocarro: as doenças. Evidentemente que com concentração nas faixas etárias

mais óbvias. “Mas olha, não penses nisso agora, vamos ao que interessa… o que é

que o médico afinal te disse dessa dor que não te larga? Ah, calcula… e que é que ele te receitou? Deixa-me cá que eu

também tenho andado muito atrapalhado desta perna…”

Em breve, a elipse de pensamento e de

existência promovida pela doença pode descambar noutra doença pior, como pode descambar no aterrador abismo económico: o custo de uma

consulta, a alta das taxas moderadoras, o custo dos medicamentos, a falta dos

mesmos medicamentos, o custo dessa operação que precisas de fazer, mulher…

As técnicas de elipse verbal não deixam de

ser técnicas de defesa de um cidadão indefeso perante os seus deputados e na

sua magnífica democracia.

Evitar falar do que nos dói, do custo de

vida, do tal empréstimo, da vida conjugal que vai cada vez pior e não se sabe

porquê, do terror de um filho ou filha que possa caír na droga, no posto de

trabalho cada vez mais ameaçado (ou que já foi destruído), no chefe, ao qual o

funcionário nunca sabe quem classifica a incapacidade e incompetência, mas que

tem o direito de classificar o funcionário ao seu descricionário critério de

elipses.

A técnica da elipse conversacional com que

o cidadão se defende dos defeitos e terrores próprios não os mencionando

estende-se à convivência social e política através da abstenção eleitoral. Já

se chegou aos 50% de abstenções e não se conseguiu acabar com a classe política

maioritariamente mais ou menos corrupta, porque não se conseguiu, com a

abstenção, derramar uma gota de vergonha nas consciências governantes.

“Mas

deixemos essa conversa dos partidos, que não leva a lado nenhum, e vamos mas é

ao que interessa…” A política são os

partidos e não se pode saír disto. E sobre esses partidos é melhor nem falar, é

melhor que se faça uma elipse na conversação.

Uma elipse pode comportar um desespero. A

insaciável necessidade da auto-estima, a instituição recente da obrigatória

auto-estima como condição de sobrevivência mental pode obrigar uma pessoa a

viver na elipse. Se se lhe faz um reparo… pronto, pronto, não se fala mais

nisso, já se ouviu, passemos adiante. A elipse é óptima panaceia para a culpa.

Ninguém tem culpa de nada, ninguém é responsável por nada. E se os factos para

essa responsabilidade apontam, que se passe uma elipse sobre os factos, sobre

as vidas e as palavras… uma elipse sobre o que for preciso.

Uma elipse pode traduzir uma

inevitabilidade. Não interessa analisar

ou criticar o que foi feito, porque o que está feito feito está. É

melhor não conversarmos acerca de política porque o nosso destino está marcado,

e lá está, a política são os partidos, e os deputados, e os ministros, e os

partidos, os deputados e os ministros já toda a gente sabe o que eles são,

como funcionam, o que representam, o que querem, e já dissemos e ouvimos dizer

tudo acerca deles e passemos sobre esse assunto uma elipse verbal e falemos do

que interessa… “quanto pagaste de IRS no ano passado? Aqueles malandros…”

Uma elipse pode traduzir uma

inevitabilidade. Não interessa analisar

ou criticar o que foi feito, porque o que está feito feito está. É

melhor não conversarmos acerca de política porque o nosso destino está marcado,

e lá está, a política são os partidos, e os deputados, e os ministros, e os

partidos, os deputados e os ministros já toda a gente sabe o que eles são,

como funcionam, o que representam, o que querem, e já dissemos e ouvimos dizer

tudo acerca deles e passemos sobre esse assunto uma elipse verbal e falemos do

que interessa… “quanto pagaste de IRS no ano passado? Aqueles malandros…”

Olhem, os políticos. Olhem que espécie

elíptica. Os políticos sobrevivem em cheio numa elipse. Já pouco importa ao

mortal comum o que eles dizem. Operam em circuito verbal fechado. Falam uns

para os outros. A sociedade, ainda que vote – porque no seu vazio existencial se

pela por um belo despique seja em que área for -, constrói a sua elipse mental

sobre o discurso deles, “isso é tudo conversa, o que eles querem sei eu,

deixemos isso e vamos ao que interessa… mas quem é que o Benfica vai comprar

para o meio campo se o Matic se for embora?”

A realidade, tal como não a conhecemos é

fluente, contínua, e exerce-se em simultaneidades de espaço e tempo. A

realidade é isso mesmo: o tempo, o espaço. Só compreendemos uma noção de

realidade e de tempo/espaço por meio das elipses que possamos descrever. Só

pela elipse poderemos confrontar o tempo e com a sua realidade.

O que é que o drogado busca no produto

senão a sua elipse de vida?

A elipse, em narrativa, é um branco de

acção, uma cena que salta para outra sem percorrer as mil cenas que medeiam

entre uma e outra; um salto no tempo; a omissão do que não interessa

directamente para a acção. Não se pode contar a vida toda nos seus milhões de

pequenos actos e pensamentos.

A democracia portuguesa, ao renascer no 25

de Abril, tentou também a elipse sobre a realidade da ditadura, o salazarismo.

Não interessa falar dele, o que teve de sinistro e o que pudesse, sabe-se lá, ter de bom. Não, foi tudo mau. Tão mau que é

melhor nem o analisar e pensar que nem existiu. Um salazarismo que por sua vez

tinha adoptado a elipse quanto à 1ª República.

Mas com aquele célebre concurso televisivo das grandes figuras nacionais os participantes

quiseram salvar Salazar da elipse, elegeram-no (como a Cunhal, o que ainda atrapalhou mais os cálculos da elipse), e o sentido

utópico-inconsciente da preferência seria o de votar à elipse as realidades

actuais, a democracia.

Na vida das nações e das comunidades, como

na vida individual, o que aconteceu pode, daí a uns tempos, conforme convenha,

sofrer o esquecimento da elipse e nunca ter acontecido, ou não ter acontecido

como de facto aconteceu. É só vermos os noticiários televisivos. O acontecido

não releva a quem manda nas notícias. E quem manda nas notícias é quem manda

nas elipses. Lance-se uma elipse sobre o acontecimento ou a personagem. Ninguém

de nomeada será alguma vez condenado nesta terra. Por exemplo. Haverá sempre,

para o notável português culpado de qualquer manigância criminosa, uma elipse

ao virar de uma esquina institucional. A começar pelos governantes e pela

cambada dos deputados que elegemos porque não temos outros.

Ainda não se percebeu?

Parece que, trinta e tal anos passados, já

nem mesmo os mais optimistas, porque mais comodamente sentados à mesa das

benesses, duvidam do estado lastimoso da nossa democracia, da nossa vida. Uma

democracia e uma vida de laconismos porque se acha inútil a palavra, ou até o

facto real.

Quem, de facto, e do fundo do coração,

acreditou no 25 de Abril e na probabilidade portuguesa de uma democracia?

Alguém acreditou. Mas passados quase 40 anos

pode-se começar a deixar de acreditar. Pode começar a calar-se. 25 de Abril? É

melhor nem falarmos nisso. Elipse. As novas gerações, as que não conheceram a

censura e a PIDE, as conscrições e as repressões, cultivam a elipse, parecem já

ter nascido caladas, temerosas, ou pelo menos lacónicas. As novas gerações e

doravante as velhas…

O mundo mudou muito em 40 anos. Agora temos

os processos de opinião, é verdade. Já ninguém está disposto a prescindir das

elipses. Com medo das consequências.

Eu,

que vivi 30 anos da minha vida em tempos de salazar-marcelismo, nunca me

apercebi tanto do medo das consequências de uma palavra nos meus concidadãos

como nestes tempos europeus de democracia

e miséria material, moral e institucional. Talvez seja por isso que o pessoal

mais de esquerda me chama de reaccionário-quase-fascista. Talvez seja por falar

nisto que o pessoal mais à direita afirma que eu tenho um trato com os

comunistas…

Corrigir a vida, os homens, a democracia?

Corrigir as sociedades? Impossível. As sociedades e respectivos sistemas

perfeitos, como as democracias, são incorrigíveis.

Hoje deu-me para André Malraux e estou como

ele, que quando jovem, e quando apanhado com a boca na botija a saquear templos

kmers no Cambodja - terra de muitas formigas vorazes às quais as

autoridades davam a comer as cabeças dos criminosos com os corpos enterrados

até ao pescoço - já não acreditava em tal: as sociedades humanas não seriam mais

interessantes do que os aglomerados de formigas vermelhas presas num ciclo

eterno de corrupções.

A elipse pode ser uma forma de corrupção de

verdades vitais, de convivências, de tolerâncias, de diálogo das diferenças

ideológicas, porque o sentido da vida pode estar nuns óculos escuros de 5 €.

Faltam-me palavras para comentar. Por isso muitas vezes não comento. As emoções são sempre muitas mas no meu caso não se verbalizam, sai-me mais fácilmente um boneco, um gatafunho.

ResponderEliminarQuando venho aqui, experimento sempre físicamente emoções intensas. Por vezes sinto que sobre a minha cabeça se derrama um fio iniciático de água. A princípio morna logo arrefece em cascata, transformando-se em pesada queda de água. Por vezes fico encharcado como se passásse por mim um dilúvio invernal. A torrente ensurdece-me para outro qualquer som, vejo a minha imagem na parede de água bruta e reconheço-me nem sempre com gosto.

Falando da Questão de hoje:

Este síndrome de Cassandra, de perder o direito de ser escutado ou sequer entendido, não digo compreendido, é coisa de que vou também padecendo. Mas não é só com a geração dos 30. Acho que tem a ver mais com o tipo de pessoa do que com a idade. Desde os vinte que ouço dizer que há miudos de 10 de 20 de 30 de 40 de 50 de 60 de...depois parece que volta a ser normal ser miúdo.

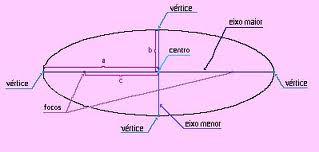

Gosto muito da subtileza das ilustrações. Por exemplo a elipse com os dois focos assinalados no caso da eleição das grandes figuras nacionais.

Este é um espaço de sermão. Não imagino a voz de Fernando de Bulhões ou de António Vieira, mas aqui quando leio estas Questões de Moral, é clara para mim a voz do Joel Costa, o ritmo, as inflexões... e é uma alegria, uma luz que permite ver o mundo em redor. Muito agradeço esta dádiva.

o

ResponderEliminaro o

o 0 0 0

0 o o

oDo o 0 0 0 o

o o 0 0 o o

o 0 o o0o

VV V V V VV

E diziam-nos que a falar é que a gente se entende...

É realmente uma dádiva (desperdiçada por muitos porque "não têm tempo...") , mas apreciada em pleno neste "cantinho" de reflexão que nos consola em tempos de amargo e cinzento quotidiano....

ResponderEliminar